ATOLADOS NO DESATINO – Catástrofe ecológica no Antropoceno e os dilemas da ficção diante da crise segundo A. Ghosh

por Eduardo Carli de Moraes para A Casa de Vidro

“Os humanos, que por milênios temeram a catástrofe, se tornaram a catástrofe que temiam.”

ELIANE BRUM

O desatino do mundo se expressa através de vários sintomas, dos desarranjos climáticos cada vez mais extremados às pandemias virais que varrem a Terra sem que nenhum país saia ileso; da proliferação de novas condições psicossomáticas relacionadas à “eco-ansiedade” ou ao “ecological grief” à disseminação também notável de obras culturais de tintas distópicas e apocalípticas (fenômeno que mereceu as atenções de Viveiros de Castro/Débora Danowski em Há Mundo Por Vir?).

Um sintoma a mais de que o mundo está extremamente desatinado: no início de 2023 d.C. o emblemático Doomsday Clock (ou Relógio do Apocalipse), criado por eminentes cientistas em 1947, logo após a carnificina da 2ª Guerra Mundial e durante a ressaca radioativa da explosão das primeiras bombas atômicas, nunca esteve mais próximo da “Hora do Armagedom” e agora marca 90 minutos para a meia-noite (click o link para ler o press release oficial da instituição).

Isto significa que, segundo a entidade científica que o inventou – o Bulletin of Atomic Scientists – “a humanidade jamais esteve tão perto do cataclismo planetário devido à guerra na Ucrânia, às tensões nucleares e à crise climática” (como resumiu a reportagem do G1, enfatizando ainda “cientistas mencionam Amazônia”). Neste mesmo ano de 2023, uma das obras fílmicas que mais impactou os cinéfilos do mundo e mais papou Óscares e quê tais foi o Oppenheimer de Christopher Nolan. Sintoma?!?

Em O Grande Desatino – Mudanças Climáticas e o Impensável, do escritor indiano Amitav Ghosh (Ed. Quina, 2022), estamos diante de reflexões ultra-pertinentes para avaliarmos o nosso fracasso coletivo em encarar a catástrofe ecológica do Antropoceno com o senso de urgência e gravidade que este cenário cataclísmico merece.

Esta nova era geológica – apelidada de “The Human Epoch” pela cineasta Jennifer Baichwal em seu Anthropocene – é marcada por esta estranha, angustiante e inaudita condição: “os humanos, que por milênios temeram a catástrofe, se tornaram a catástrofe que temiam” – como escreve Eliane Brum no texto de orelha em que recomenda enfaticamente os escritos de Ghosh.

Atolados neste desatino objetivo, material, telúrico, imersos em um planeta instável, hoje nos vemos diante da fúria dos elementos agitados pela húbris humana. Não surpreende que em meio a ciclones, tsunamis, terremotos, enchentes e zoonoses, assolados nos noticiários por Katrinas e Fukushimas, estejamos subjetivamente bastante desvairados.

Nossos desatinos diante da catástrofe ecológica em que já estamos imersos, e que só vai piorar, faz com que estejamos engrossando os lucros da indústria farmacêutica e do mercado clandestino de drogas; clamando por coachs e gurus, muitas vezes vendedores de falsas soluções conectadas ao pensamento positivo e à conquista individual da auto-estima e do self-love (Carol White, a personagem interpretada por Julianne Moore em Safe, de Todd Haynes [1995], é emblemática disso).

Como se nada de anormal estivesse se passando, massas são conduzidas pela indústria cultural a insaciáveis orgias de consumo de espetáculos alienantes que possam nos aliviar do peso de saber do tamanho da encrenca em que estamos metidos. E cada vez mais nos vemos lançados a uma conjuntura que, queiramos ou não, torna inescapável que lidemos com as emergentes eco-ansiedades e eco-traumas enquanto os refugiados climáticos começam a contar-se em dezenas de milhões, suscitando novas xenofobias e neofascismos.

Infelizmente, os paradigmas culturais ou doutrinas ready-made que temos para “filtrar” o mundo-lá-fora cada vez mais instável e imprevisível estão saturadas de elementos contra-producentes e que só fazem prolongar nosso fiasco e nosso desatino. Seja porque se baseiam no pensamento mágico e nas panacéias religiosas, vendidas nos lucrativos mercados das crenças, seja pela miríade de formas em que age o intento de ocultação do “mega-objeto” que não queremos reconhecer que está lá – a catástrofe de nossa própria criação. Friso aqui que uso o termo mega-objeto pensando no que o filósofo TImothy Morton pensa sob outro conceito, muito próximo: hyperobject.

Junto com Eliane Brum, ando investigando e pesquisando sobre o fato desta cegueira social – a um só tempo voluntária e involuntária (queremos não enxergar, evitando assim um possível sofrimento, mas também esta cegueira é algo que está nos acontecendo, a despeito de nossa vontade, como em Saramago e o espalhamento de sua cegueira branca) – é causada por um objeto que não é subliminar mas supraliminar: trocando em miúdos, a gente não enxerga a catástrofe ecológica não pois ela seria pequena demais para ser enxergada, mas sim porque ela é imensa demais, um hyper-object, e como canta o poeta Conor Oberst: “The picture’s far too big to look at kid / Your eyes won’t open wide enough…” (BRIGHT EYES, The Big Picture).

Eis porque o Don’t Look Up de Adam McKay tornou-se um tão significativo fenômeno cinematográfico recente e skyrocketed para o topo dos filmes mais vistos da história da plataforma de streaming Netflix: o cometa do fim-do-mundo é aquilo que ao nosso redor tudo conspira para dizer “não olhe pra cima!” Tudo conspira para produzir este efeito: “não enxerguem a catástrofe que a húbris insana do extrativismo, da queima de combustíveis fósseis e da agropecuária industrial produziram sob domínio das classes capitalistas!”

O livro de Ghosh é brilhante sobretudo em sua análise crítica de uma “crise cultural” que tem como um de seus sintomas uma grande dificuldade dos artistas no campo literário “sério” de darem expressão aos eventos desastrosos de que nosso planeta é, cada vez com mais frequência, o desatinado palco. Segundo a escritora e jornalista brasileira, co-fundadora do Sumaúma, e também ela talentosa escritora (que estreou como romancista em Uma Duas), ler Gosh é bem melhor do que se entupir de ansiolíticos para embotar a angústia e a eco-ansiedade que cada vez mais sentimos diante da crise climática e da ameaça de extinção da humanidade. É a leitura ponderada de livros como este, de intensa atualidade e onde pode-se colher não pouca sabedoria:

Este planeta dominado pelos humanos – em 2022, nosso peso demográfico ficou mais pesado do que nunca: ultrapassamos a marca de 8 bilhões de pessoas, e não vamos parar por aí! – é também o palco trágico (ainda que nada fictício) de um gigantesco drama de extinção da biodioversidade. Estima-se não ter ocorrido nenhum wipe-out da diversidade da vida nos últimos 60 milhões de anos que seja similar a este que está em curso (cf. Elizabeth Kolbert). O fato de muitos de nós estarem completamente ignorantes disto, cegos quanto a esta fenomenal hecatombe, como se isto não nos dissesse respeito quando na verdade somos a sua causa, é sintoma notável desta subjetividade hoje tão disseminada, tornada tão banal, que recusa a levar a sério o que de fato é um evento de desatinante gravidade.

A sexta extinção em massa da biodiversidade não é assunto que entre nos trending topics do Twitter, e aqueles que escrevem sobre o tema podem ter com frequência a sensação de não serem lidos nem ouvidos – eu mesmo, que gastei tanto tempo escrevendo na Internet em interlocução com Kolbert, Safran Foer, Krznaric, Naomi Klein ou Hans Jonas não tive muitos comentários ou engajamentos nestes textos, o que deixa a sensação de que quase todo mundo faz ouvidos moucos para nós, escritores que são como ignoradas Cassandras catastrofistas…

Trata-se comumente a extinção de espécies como se ela tivesse interesse apenas para um campo de experts da biologia, da zoologia, da botânica, e eis outro sintoma grave do que estamos aprendendo a chamar, grosso modo, de negacionismo. O negacionista não é o outro – o negacionista também está dentro, ou melhor, hoje em dia se você quiser conhecer um negacionista, alguém que se nega a reconhecer a gravidade de algo cientificamente comprovado como grave, pode ser que você consiga encontrar este esquivo negacionista simplesmente olhando-se ao espelho. Sobre o tema, Alyne Costa escreveu maravilhas na revista Piseagrama (https://piseagrama.org/).

Pois todos nós estamos em alguma medida negando, ocultando, forcluindo, auto-cegando-nos ou reprimindo o pleno reconhecimento e a devida presciência do que advém no Antropoceno iminente. Todos nós estamos, em alguma medida, impedindo a consciência e o sentimento de realmente encarar o tamanho da encrenca e do desatino que se esconde dentro desta palavra ainda tão estranha em nossos bate-papos cotidianos: Antropoceno. O Holoceno – estes 12.000 anos de relativa estabilidade das condições climáticas e geológicas, esta pequena janela temporal que possibilitou tudo o que conhecemos como Civilização Humana – foi declarado morto. Quase todo mundo fingimos que não nos importamos.

Uma das maiores questões enfrentadas por Ghosh envolve a criação artística contemporânea e as razões que levam a literatura dita “séria” a também estar em maus lençóis no que diz respeito à abordagem dos dilemas propriamente Antropocênicos – e isto porque as formas canônicas que herdamos da modernidade insistem em cindir Natureza e Cultura, confinando os escritores e artistas nesta última e gerando uma cultura des-naturalizada e des-naturalizante.

Dos romances, por exemplo, costumeiramente excluem-se animais e nunca se dá centralidade a condições atmosféricas cambiantes. Na maior parte dos romances canônicos o antropocentrismo é uma espécie de dogma basilar. Ainda hoje, a literatura que segue os cânones modernos tem dificuldade de abordar algo que transcende o campo do humano e englobe toda a teia da vida em interação com o ambiente – e assim o Antropoceno fica sem ser pensado pelo campo literário. Pois é ele o impensável real de uma era geológica onde o antropocentrismo causou uma catástrofe inimaginável pois demasiado imensa, tema bem explorado por Júlian Fúks em recente coluna no ECOA/UOL:

“É com uma reflexão sobre literatura que Ghosh se propõe a dar palavras ao nosso grande silêncio, ou a cobrir de imagens nossa grande cegueira. É na literatura que ele identifica com maior eloquência a ausência de um discurso sério sobre o fim que nos espera, ou sobre os muitos fins que têm conformado o nosso tempo. Aos romancistas não falta informação a respeito, como não tem faltado a quase ninguém. E, ainda assim, no romance o caos climático tem sido ignorado quase por completo, ou tem despontado de maneira lateral, em obras relegadas a nichos tidos como menores, à ficção científica, à distopia futurista, ao terror, à fantasia. É sintomático que isso aconteça na literatura, é o próprio movimento da nossa consciência: acontecimentos urgentes, esmagadores e assustadoramente reais, como Ghosh os define, são remetidos de imediato ao nível da fantasia e dos temores obscuros…” (FÚKS)

A EXCLUSÃO DOS ANIMAIS: DUALISMO CARTESIANO E EXCEPCIONALISMO HUMANO

Exímio conhecedor da história da literatura – e não apenas no Ocidente, uma vez que Ghosh não só tem amplo saber sobre as narrativas “orientais” como também atua como um dos mais renomados e prolíficos romancistas da Índia contemporânea, disputando os louvores de críticos e público com a também crucialmente pertinente Arundhati Roy (O Deus das Pequenas Coisas, Ministério da Felicidade Absoluta) – , o autor percebe que a literatura “séria” está com problemas de ser veículo adequado para os dilemas antropocênicos.

Expressa-se nos romances, nas peças dramatúrgicas, nos poemas consagrados etc., costumeiros enredos centrados exclusivamente em relações entre seres humanos, com frequência tendo o protagonismo de um indivíduo heróico em seu cerne, focando muitas vezes numa aventura moral inter-pessoal mas nunca inter-específica (cf. Cynthia Willett) ou autenticamente cosmológica/cosmopolítica (esta última expressão, a uso aqui no sentido dado a ela pela Juliana Fausto).

Ou seja, a literatura “séria” opera quase sempre na exclusão da animalidade e bichos quase nunca são personagens de monta, ainda que possam aparecer nas tramas com alguma relevância, como ocorre no monumental Moby Dick de Melville ou de maneira mais sutil com a cachorra Karenin de A Insustentável Leveza do Ser de Milan Kundera. Ainda que possam ser evocados de maneira metafórica (A Metamorfose de Kafka) e/ou satírica (Animal Farm de Orwell), os animais são forcluídos da literatura – no entanto, a animalidade em hecatombe está hoje no epicentro do Antropoceno pois somos os animais responsáveis por destravar a Sexta Extinção em Massa da vida neste planeta.

Talvez nisto resida a mais interessante singularidade de Coetzee no panorama literário atual: como Cynthia Willett mostrou, o autor sul-africano e Prêmio Nobel foi um dos poucos a explorar a fundo em suas obras os dilemas de uma inter-species ethics.

Além disso, podemos afirmar que quase sempre os grandes escritores estiveram apenas lidando com condições atmosféricas como background, nunca no forefront. Uma notável exceção é o Steinbeck de Vinhas da Ira, que dá propulsão a seu romance com descrições impactantes do Dust Bowl em Oklahoma e dos impactos sociológicos deste extremismo climático nos migrantes chamados okies, sendo que os Joad representam algo mais amplo do que um mero destino familiar. Celebrado por Ghosh, Steinbeck é alguém cuja obra “parece longe de estar superada” – “bem ao contrário, o que vemos é um posicionamento visionário do humano dentro do não humano: vemos uma forma, uma abordagem que enfrenta as mudanças climáticas avant la lettre” (p. 90).

Nesta obra sobre o desatino contemporâneo, assim como ocorre em Ponto de Mutação (Mindwalk) de Fritjof Capra, o legado do filósofo moderno René Descartes é posto em xeque – Ghosh pergunta: “Não se poderia dizer que a própria terra interveio para examinar aqueles hábitos de pensamento que se baseiam no dualismo cartesiano que arroga ao humano toda a inteligência e capacidade de ação, enquanto as denega a todos os outros seres?” (GHOSH, p. 39)

O autor destaca que não é verdade que estamos todos igualmente cativos deste deplorável dualismo cartesiano que enxerga os animais não-humanos como bestas desalmadas e meros mecanismos orgânicos – pois

“para grande parte das pessoas de todos os lugares sempre esteve muito claro que cães, cavalos, elefantes, chimpanzés e muitos outros animais possuem inteligência e emoções. Será que alguém realmente chegou a acreditar, junto com Descartes, que os animais são autômatos? ‘Descartes evidentemente jamais viu um símio’, disse Lineu, para quem não era fácil traçar uma linha entre humano e o animal.” (p. 74)

A exclusão dos animais de qualquer posição de destaque na literatura séria seria um dos sintomas do Desatino do Mundo.

“Se por um momento levarmos a sério a premissa com a qual comecei – que nossa terra em rápida transformação nos forçou a reconhecer que existem outros olhos totalmente conscientes olhando por cima dos nossos ombros -, então a primeira pergunta a se fazer seria esta: qual é o lugar do não humano no romance moderno? Arriscar uma resposta é confrontar outro efeito incômodo do aquecimento global: foi exatamente no período em que a atividade humana estava mudando a atmosfera da terra que a imaginação literária passou a ser radicalmente centrada no humano ponto e quando chegou a se voltar para o não humano, já não foi dentro da mansão da ficção séria mas sim nos celeiros para onde foram despachadas fantasia e a ficção científica.” (p. 75)

http://amitavghosh.com/the_great_derangement.html

A DESAFIADORA RENOVAÇÃO DA FICÇÃO NO ANTROPOCENO

O autor se utiliza de uma boa dose de ironia ao comentar a cisão entre a “mansão” da ficção séria e os “celeiros” para onde são despachados a fantasia e a ficção científica. O Grande Desatino parece ter por intenção convencer o leitor, caso este já não seja um aficcionado pela gênero, a uma revalorização do sci-fi, erroneamente marginalizado por alguns defensores do mainstream literário que ainda desejam que se escreva hoje como faziam Flaubert e Proust.

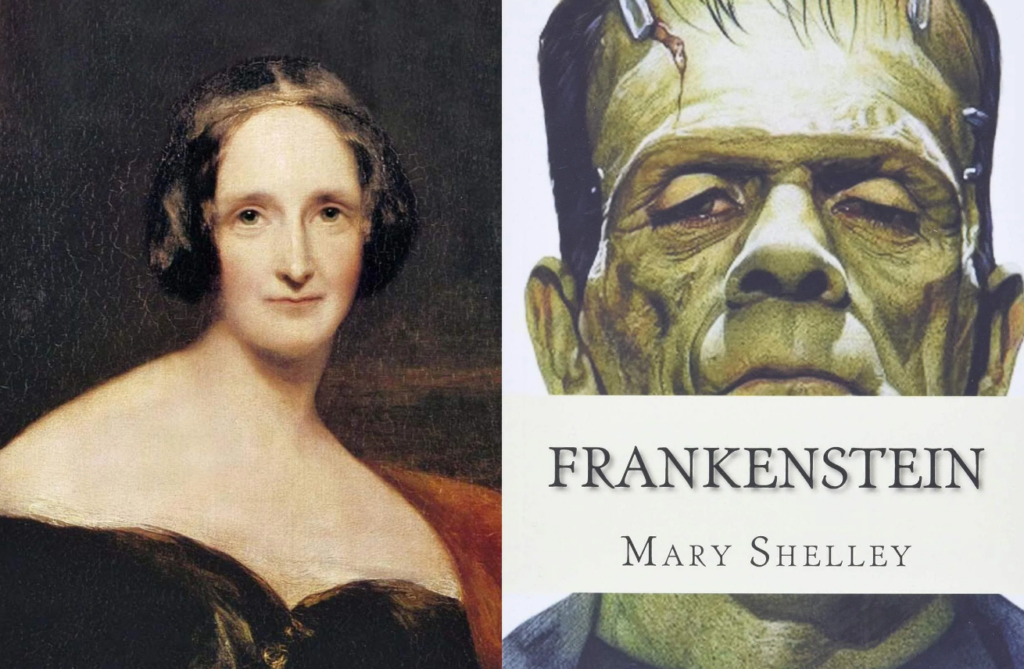

Para este fim, Ghosh nos relembra das circunstâncias de nascimento de uma das obras literárias mais importantes do século XIX e destaca o quanto a publicação, em 1818, de Frankenstein ou o Prometeu moderno causou profundo alvoroço na literatura hegemônica.

Hoje considerado como o primeiro grande romance de ficção científica, a obra da jovem Mary Shelley deve muito a eventos climáticos extremos que certamente não escaparam à atenção de Mary, de seu esposo Percy e do amigo em comum com quem conviveram em Genebra, Lord Byron.

Em 1815, ou seja, no ano em que Mary Shelley começou a composição daquele que viria ser uma das obras literárias mais importantes dos últimos séculos, ocorreu no Monte Tambora, a 300km de Bali, no dia 5 de Abril, “a maior erupção vulcânica registrada na história”:

“Na semana seguinte o vulcão mandaria 100 km cúbicos de detritos para o ar. A nuvem de poeira de 1,7 milhão de toneladas logo se espalhou pelo Globo obscurecendo o sol e fazendo as temperaturas caírem de 3 a 6 graus. Seguiram-se vários anos de grave perturbação climática: as colheitas malograram em todo o mundo e houve fome na Europa e na China ponto e, a mudança de temperatura também pode ter desencadeado uma epidemia de cólera na Índia em muitas partes do planeta 1816 ficaria conhecido como o Ano Sem Verão.” (GHOSH: 2022, p. 76)

Nesta conjuntura para lá de distópica, em meio às consequências deste evento sísmico sem precedentes, é que começa a nascer o Frankenstein: em Maio de 1815, Mary Wollstonecraft Godwin e seu esposo Percy Shelley estavam hospedados em um hotel em Genebra que acolheu naquele momento um Lord Byron que havia ido embora da Inglaterra, acossado por escândalos.

O trio mudou-se para as margens do Lago Genebra, de onde podiam testemunhar tempestades aproximando-se por sobre as montanhas. Para além da “ressaca” da erupção vulcânica daquele ano, as inclemências do clima os confinava a um espaço doméstico de ontem podiam desfrutar do sublime espetáculo de trovões, relâmpagos e rajadas assustadoras de vento. Mary Shelley conta que “uma chuva quase perpétua nos confinava em casa” e neste contexto Byron propôs que todos escrevessem histórias de fantasmas.

“Mary Shelley também tinha decidido escrever uma história, e certa noite (uma noite tempestuosa, sem dúvida) a conversa se voltou para a questão da possibilidade de se reanimar um cadáver: o galvanismo dera sinal de tais coisas, talvez as partes constituintes de uma criatura pudessem ser fabricadas, reunidas e dotadas de calor vital. no dia seguinte, ela começou a escrever Frankenstein…

Ponderando sobre o verão úmido e desagradável de 1816 e seu papel na gênese desses textos, Geoffrey Parker afirma que as obras de Mary, Percy e Byron ‘refletem a desorientação e o desespero que até mesmo umas poucas semanas de mudanças climáticas abruptas podem causar ponto como o problema hoje não é se as mudanças climáticas voltarão a atingir alguma parte do nosso planeta mas quando irão fazê-lo podemos reler as obras com outros olhos…’

Perguntar como a ficção científica veio a ser apartada da literatura hegemônica é sugerir outra pergunta: O que há na natureza da modernidade que levou a essa separação? Bruno Latour indica uma resposta possível argumentando que um dos impulsos originários da modernidade é o projeto de partição ou aprofundamento do abismo imaginário entre Natureza e Cultura…

De acordo com Latour, o projeto de partição sempre conta com o apoio de uma iniciativa relacionada, que ele descreve como Purificação, cujo objetivo é garantir que a natureza seja inteiramente entregue a ciências, continuando para sempre fora dos limites da cultura. Isso implica a exclusão e supressão de híbridos – O que é claro constitui exatamente a história do estigma da ficção científica enquanto gênero apartado da literatura hegemônica ponto a linha que se traçou entre uma coisa e outra existe apenas por uma questão de Pureza, porque o zeitgeist da modernidade tardia era incapaz de tolerar os híbridos Natureza -Cultura.” (GHOSH, p. 78)

Se uma das maiores obras-primas da literatura do século XIX foi criada sob o impacto de eventos climáticos extremos e ousou afrontar o status quo literário através de uma hibridização Natureza-Cultura, produzindo também uma audaz especulação sobre cadáveres re-animados pelo galvanismo, atuando assim como gesto fundador do sci-fi enquanto gênero artístico, seria o maior dos absurdos, em pleno Antropoceno, desprezar o legado Mary Shelleyano e prosseguir menosprezando a ficção científica, às vezes confinada pelos acólitos da “literatura séria” a um celeiro marginal, como se não passasse de “literatura de gênero”. Com ironia, o autor indiano frisa esta “expulsão dos híbridos da casa senhorial” e afirma:

“Nada poderia ser mais intrigante que a estranha ideia de que a ficção científica lida com um material que está de alguma forma contaminado; nada poderia expressar melhor a rendição completa da literatura hegemônica ao projeto de partição. E essa capitulação teve um preço, pois o que se apequenou com ela foi a própria ficção literária. Se listássemos os romances do final do século 20 cujas obras continuam influentes hoje, descobriríamos, suspeito eu, que muitos que outrora dominavam o mundo literário como Colossos agora estão inteiramente esquecidos, ao passo que escritores como Arthur Clarke, Ray Bradbury e Philip K. Dick figuram perto do topo da lista.” (GHOSH: p. 82)

O autor procura mostrar que a catástrofe climática, a poluição atmosférica, as novas pandemias, a extinção de espécies etc. não são temas que devem continuar sendo mantidos apartados da “literatura séria” e confinados em obras de divulgação científica que vão parar nas prateleiras de “não-ficção” das livrarias. Seria bizarro que alguém como Amitav Ghosh, que dedica sua vida a escrita de romances colossais, julgasse inútil o seu próprio métier – na verdade, boa parte do esforço do escritor em O Grande Desatino consiste em conclamar aqueles que escrevem ficção para que abram as portas de suas obras para a crise coletiva que o aquecimento global é, rompendo com o “imaginário individualizante em que estamos presos”:

“Reproduzir o mundo tal como ele é não deveria ser o projeto da ficção. O que a ficção – e com isto quero dizer não apenas o romance, mas também a épica e o mito – torna possível é abordar o mundo de modo subjuntivo, concebê-lo como se fosse diferente do que é: em suma, grande, insubstituível potencialidade da ficção é que ela permite a imaginação de possibilidades. Imaginar outras formas de existência humana é exatamente o desafio que a crise climática nos impõe: pois se há uma coisa que o aquecimento global deixou perfeitamente claro é que pensar o mundo apenas como ele é significa um suicídio coletivo. Precisamos, ao contrário, imaginar o que o mundo pode ser. (…) Quando as gerações futuras olharem para trás, para o Grande Desatino, certamente culparão os líderes e políticos desta época por seu fracasso em enfrentar a crise climática. Mas elas também poderão muito bem considerar artistas e escritores igualmente culpados – afinal, imaginar possibilidades não é trabalho de políticos e burocratas.” (GHOSH: 2022, pg. 140, 147)

Eduardo Carli de Moraes, 2023.

Leia um trecho em Bodisatva:

APRECIE TAMBÉM:

OBRAS LITERÁRIAS DO AUTOR PUBLICADAS NO BRASIL PELA ED. ALFAGUARA:

MAR DE PAPOULAS – RIO DE FUMAÇA – MARÉ VORAZ

ENTREVISTA DO AUTOR AO ART PAPERS

Publicado em: 01/02/23

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes